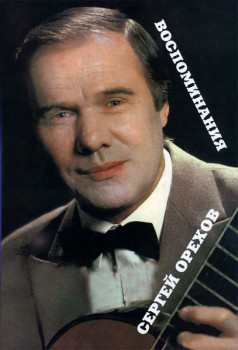

Искусство Сергея Орехова и Надежды Тишининовой — 19.03.2009

Материалы из книги «Сергей Орехов. Воспоминания». Составитель книги – Г.К. Дмитриев

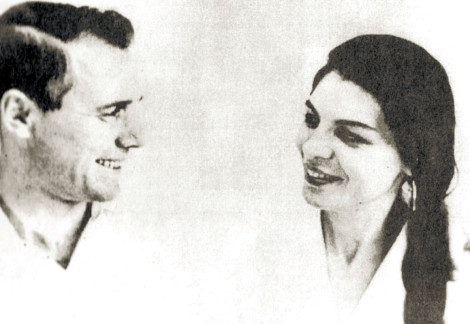

Впервые я встретил Надежду Тишининову и Сергея Орехова году в 68-м. Артисты произвели на меня особое впечатление, запавшее в душу. Встречи с ними всегда приносили большое удовольствие от проникновенного искусства – своеобразного, высокого, истинного. Сильный и красивый голос Нади как нельзя лучше сочетался с голосом гитары Сергея, которая то радовалась, то плакала, то восторгалась. Ощущение ими музыки всегда было ощущением жизни.

Вклад в романсовое и песенное исполнительское искусство, оставленный выдающимися артистами, велик неоспоримо. Душевное пение Нади и высочайшая техника музыкального исполнения Сергея никого не оставляли равнодушными и вызывали восторг.

Я сожалею, что на сцене мы встречались не так часто, как хотелось бы, но все встречи навсегда оставили глубокую благодарную память о прекрасных людях и больших художниках.

Впервые о Сергее Дмитриевиче Орехове, виртуозе семиструнной гитары, я услышал от своего учителя, Жука Игоря Викентьевича, который был близко знаком с С.Д. Ореховым.

Но, как говорится, лучше один раз увидеть. А увидел я Сергея Дмитриевича впервые по телевидению, когда была программа, которую вел легендарный М. Яншин. Орехов играл там свою обработку на тему цыганской песни «Ехали цыгане» и «Польку» Соколовского. Ничего подобного в своей жизни я не слышал.

Моя мать, Ольга Федоровна Конденко, профессиональная цыганская гитаристка, была первым моим учителем, открыла мне прекрасный мир гитары. Впоследствии я учился у гитариста харьковчанина И.В. Жука, слышал многих больших музыкантов и имел представление о высоких достижениях в игре на гитаре.

Сергей Дмитриевич обладал виртуозной техникой, но к тому же и так называемым прижимным звуком и певучестью, что придавало его игре широкую динамическую окраску. Концертные гитаристы, такие, как Джулиан Брим, Ямашито, Пако де Лусия, Андреас Сеговия, имели звук, похожий очень на звук Сергея Дмитриевича Орехова.

Есть люди, у которых быстрая техника, но слабый и невыразительный звук. Это уже не концертный звук, а у Орехова был концертный звук. По прошествии нескольких лет, когда я уже стал жить в Москве, позвонил Сергею Дмитриевичу и сказал, что я цыганский семиструнный гитарист и мне очень хотелось бы познакомиться. На что он ответил: приезжай прямо сейчас. Помню, взял такси и приехал. Он был дома со своим аккомпаниатором Деевым.

И вот он взял свою знаменитую гитару Шерцера и стал играть. Орехов мог сделать так, что когда он играл, человек мог расплакаться. Я не расплакался, но звук его проникал прямо в сердце. Честно говоря, до Орехова я играл на металле, но, услышав, как звучит нейлон, я уже играть на металле не мог. Придя домой, взяв гитару, понял, что у металлических струн певучести такой нет, хотя они громче. Пришлось с большим трудом переходить на нейлон, где более тонкая игра, более деликатное звукоизвлечение.

После нашего знакомства мы стали дружить, много вместе музицировали, были на гастролях за рубежом. Года за три до смерти Орехов мне позвонил и сказал: «Федя, давай запишем с тобой диск». Я сразу согласился, и мы приступили к работе. На протяжении более двух лет мы где-то четыре-пять раз в неделю, часов по пять-шесть каждый раз, занимались. Но, к сожалению, планы наши не осуществились…

Но то время, которое я с ним провел, переоценить невозможно, потому что это было для меня и школой, и удовольствием.

Сергей Дмитриевич был гениальным гитаристом, гениальным гитарным композитором, царство ему Небесное…

Истинное искусство является принадлежностью всего мирового сообщества. Мелодии народов, отшлифованные морем времени, блестят как драгоценные камни, завораживают. Одним из таких музыкальных шедевров является искусство гениального гитариста XX века Сергея Дмитриевича Орехова. Прямое отношение к этому шедевру имеет искусство певицы и спутницы жизни, музыканта Надежды Андреевны Тишининовой.

Русские песни, романсы и пьесы, а также зарубежные мелодии, определили рождение Орехова – музыканта. Следующим шагом было вхождение в колдовскую, магическую область цыганского искусства, приятие его всей силой русской души и с той же силой выраженного.

Этот первый период проходил в сотрудничестве с женой, Надеждой Андреевной Тишининовой. Одаренная провинциальная певица довольно быстро шла к высотам романсового и песенного искусства. Диапазон ее голоса – драматический меццо-сопрано с лирическими схождениями к контральто.

Тандем одаренных Богом людей рождал прекрасные результаты. Следуя друг за другом, два разных человека, два разных характера, охваченных одной страстью, объединились в знаменитую концертную пару.

Надо отметить, что первый этап их содружества в искусстве носил и подражательные черты в пении и аккомпанементе. Что естественно: общечеловеческая культура – это почва, на которой произрастает новое, индивидуальное, оригинальное. В музыке и пении явно слышались мотивы цыганского фольклора.

К расцвету артистического искусства (1970-е – 1980-е годы) они подошли с репертуаром, рожденным в спорах, в духовных борениях с обезличенным, с отжившим свое, утратившим оригинальность и свежесть. Потом пришло всемирное признание. Сольные выступления С. Орехова потрясли души разных людей изумительным, ни с чем не сравнимым даром. И даже самые взыскательные критики, зная самое слабое место многих гитаристов – технику исполнения, а значит, недостаточно точную интерпретацию музыкального замысла, — не смогли найти для оценки искусства Орехова слов взыскующих. Так же как не смогли классифицировать его творчество.

Феномен С. Орехова – в радости жизни, радости от красоты мира звуков. Сама его душа была инструментом природной гармонии. Он не исполнял музыку на инструменте – он при помощи его размышлял. Не обремененные никакими школами, руководствами, пособиями, направлениями и законами художественного процесса, Орехов и Тишининова отдали свои души стихии красоты и истины.

Одна из самых любимых музыкальных форм для С. Орехова – это цыганская венгерка. Этимология указывает на то, что это танец, родившийся в Венгрии. Но это еще и пляска цыган, наиболее ярко проявившаяся в своей красоте и динамике в напевной Венгрии. Строится цыганская венгерка (в народе «цыганочка») из трех частей. Первая – вступление, состоящее из краткого введения и начала движений танцующих (в просторечии «выход»). Вторая – учащение ритма, смена рисунка и украшений в мелодии, а в танце – следующие движения («колена»), все ускоряющиеся. И, наконец, ритмически стремительный финал музыки и танца, завершающийся выразительной каденцией и заключительным аккордом, а в танце – эффектной фигурой.

Соблюдая убыстряющийся ритм после каждого рисунка музыкальной фразы, С. Орехов из каждого варианта создает небольшие изумительные пьесы. Ни одна венгерка Орехова не повторяет другую. Эту мелодию великий музыкант окрашивал разными тональностями, помимо общепринятой ре минор.

Цыганских венгерок много, в них звучат неожиданные стихийные напевы русских, сибирских, татарских, венгерских, испанских, молдавских, украинских и других групп цыган.

Также в нескольких вариантах представлены общеизвестная мелодия песни молдавских цыган «Мар дяньдя» («Танцуй, девушка»), тема песни «Ехали цыгане».

Неудовлетворенность одним, выбранным раз и навсегда, вариантом объяснялась постоянной подвижностью образов, рождавшихся в воображении художника. Часто вариант зависел от места исполнения, от публики, от настроения гитариста. Но всякий раз выбор был безупречен.

Во второй половине 60-х годов Надежда Тишининова и Сергей Орехов начали готовить совместный репертуар. Произведения подбирались из популярных песен, цыганского фольклора, классических романсов и лучших пьес отечественных и зарубежных авторов. Мягкий и глубокий тембр певицы, природный драматический дар – все это вызывало в слушателях целую бурю эмоций, проникало в самые глубины души.

Кто знает, кем и каким мог бы стать С. Орехов, не будь рядом Н. Тишининовой. И как сложилась бы судьба певицы, не будь светлых, потрясающих душу гитарных созвучий…

По какому-то духовному закону С.Д. Орехову выпала судьба стать третьим и последним великим гитаристом после Андрея Осиповича Сихры (1773 – 1850) и Михаила Тимофеевича Высоцкого (1791 — 1838). Сергей Дмитриевич Орехов (1935 – 1998) – последний потому, что на явление этого музыканта приходится полный расцвет этого искусства. Явление это – Сергей Орехов – нам еще только предстоит осознать.

Через пять лет после Сергея Дмитриевича угасла Надежда Тишининова…