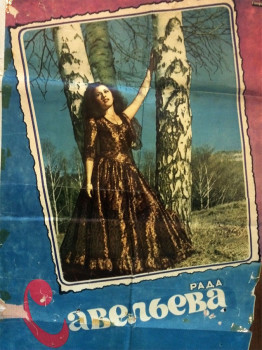

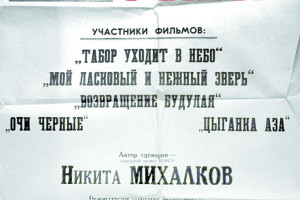

О чем рассказал старый фотоальбом Рады Савельевой — 03.04.2013

Мы листаем альбом с пожелтевшими от времени фотографиями. И вместе с Радой Савельевой вглядываемся в лица дорогих ей людей. Уже ушедших из жизни, но живущих в памяти. И память эта передается в семье из поколения в поколение.

…Тогда, до войны, цыганских ансамблей в нашей стране вообще были считанные единицы, а в провинциальных городах их и подавно почти и не было нигде. Люди были лишены возможности услышать неповторимые песни, увидеть танцы столь щедро одаренного творческими способностями народа. Однако тяга к цыганскому искусству была всегда – легенды о цыганских артистах дореволюционной поры, послушать которых стекалась вся Москва, еще жили в народе.

Поэтому появление в Курске ансамбля песни и пляски цыган, позже получившего название «Цыганские напевы», зритель не мог не заметить. Тем более что он объединил настоящие таланты. Почти все участники коллектива были из одной семьи – Волшаниновых. У Рады была бабушка Анастасия Ивановна, а у той — сестра Анна Ивановна, в замужестве Демент, она и стала главным организатором ансамбля, а художественным руководителем – ее брат, Николай Иванович. К созданию коллектива Анну Ивановну подвигла ее любовь к романсам, которые она исполняла просто превосходно. Среди участников ансамбля были и весьма способные танцоры и певцы. Волшаниновых вообще природа щедро наделила талантами, которые ярко проявились и в последующих поколениях. Так, Николай Волшанинов – сын Николая Ивановича — стал известным на всю страну певцом и актером театра «Ромэн» (зрители ещё помнят дуэт Рады и Николая Волшаниновых).

Ансамбль «Цыганские напевы» набирал популярность и уже имел множество поклонников. Однако счастливую мирную жизнь прервала война.

Фронт был совсем близко, шли ожесточенные бои на Курской дуге. Цыганский коллектив выезжал на передовую под Орел, Белгород, выступал под пулями, поднимая боевой дух солдат. Когда давали концерты в госпиталях, не могли без слез смотреть, как им аплодируют раненые: два бойца, у которых осталось по одной руке, объединялись и хлопали им…

А бабушка Рады, Анастасия Ивановна, в это время оставалась в Курске и очень волновалась за своих близких. В своем доме она самоотверженно выхаживала раненых, которые приходили с передовой. Продукты для них выменивала на цыганское золото. Уже после войны к Анастасии Ивановне пришли два человека: «Ивановна, помнишь нас? Ты за нами ухаживала». – «Не помню, сколько ж вас было тогда…» Чтобы отблагодарить свою спасительницу, ее отыскали с большим трудом, ведь она жила уже в другом городе — Ростове-на-Дону.

Дочь Анастасии Ивановны Нина, мама Рады, начала выступать в 16 лет. Нина стала первой женщиной, которая в танце использовала элементы степа. В специальной обуви с фиброй на подошве она выдавала такую «венгерку», что просто зажигала весь зал. С ней она объездила весь Советский Союз.

Использовать стиль, в котором бы совмещались пластика и степ, посоветовала Тамара Ханум – знаменитая узбекская танцовщица, у которой Нина брала уроки классической хореографии, когда они с мамой во время войны оказались в Ташкенте.

В замужестве Нина стала Дударевой. История семьи ее мужа весьма примечательна. Супруг происходил из дворянского рода Дударевых, его отец служил флигель-адъютантом Николая II. Где родовитый дворянин мог встретить свою будущую жену, цыганочку, неизвестно, возможно, увидел в хоре в ресторане. Зато известно, что влюбился в нее, одну из первых красавиц Петербурга, без памяти. Испросив у императора согласия на брак и получив его, женился. Они жили счастливо, пока не грянула революция. Деда расстреляли, родственники, кто успел, эмигрировали. Уже в середине 50-х годов отцу Рады в Ростов-на-Дону пришло письмо, в котором сообщалось, что в США находится при смерти его родной дядя, и он — единственный наследник большого состояния. Но родители испугались нежданно свалившегося заокеанского богатства и отказались от него. Такие были тогда времена. Да и пропаганда работала – Америка представлялась советским гражданам средоточием зла. Искренне верили, что наша страна – самая замечательная на свете. Каждый концерт открывался песнями, восславляющими Ленина, Сталина и советскую страну:

Под скрип колёс,

Под вой военной непогоды,

Бродил цыган по свету сотни лет,

Бродил гонимый и голодный,

Чужой для всех и по чужой земле.

Рукой несмелою раскидывал шатёр убогий,

И плакал в нём кочевник одинокий.

Он счастья в жизни не видал,

И песни пел о доле безысходной,

И слово «Родина» не знал.

Но всё это ушло, прошли былые годы,

И рваные шатры ушли в туман.

В большой семье советского народа

Он Родину нашёл, кочующий цыган…

Даже «обязательные» песни цыганские артисты умели исполнять так, что и этот репертуар зритель принимал вполне благосклонно. Ну, а когда начинались истинно цыганские песни и пляски – тут уже публика приходила в сущий восторг и отбивала ладоши в аплодисментах.

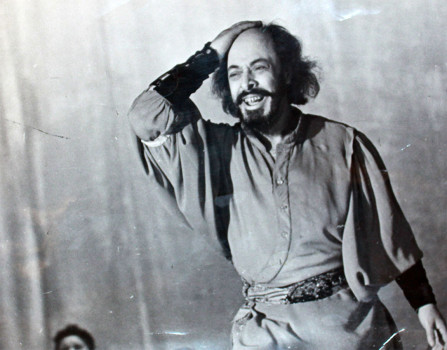

Настоящей звездой ансамбля «Цыганские напевы» стал брат Нины Дударевой Василий Конденко, выступавший под сценическим псевдонимом Базюк. О том, как Базюк исполнял таборную пляску, ходят легенды. Он не танцевал – он летал по сцене. В своей рубашке, покрой рукавов которой напоминал крылья, он был похож на орла. Темперамент был такой, что в разгар танца у него лопались на руках кольца. Жена Базюка Валентина тоже оказалась талантливой танцовщицей, и с Василием они составили дуэт, который до сих пор считается непревзойденным по мастерству.

Уйдя со сцены, Василий Конденко стал хореографом в своем коллективе, который возглавлял уже его двоюродный брат Константин Волшанинов. Приглашали ставить танцы и в другие цыганские ансамбли. Без своего дела буквально жить не мог. Однажды поехал в один из коллективов сразу после инфаркта — несмотря на категорические запреты врачей. И врачи же с удивлением констатировали, что после работы на сцене у Василия все его сердечные раны зарубцевались.

У Базюка были ученики, многое у него перенявшие. Некоторые его движения до сих пор воспроизводят мастера цыганского искусства. Но все же повторить успех легендарного мастера таборной пляски в полной мере никому не удалось.

Огненно-темпераментный на сцене, в жизни Василий Конденко был добрым, мягким человеком, что называется, муху не обидит. И великим выдумщиком:

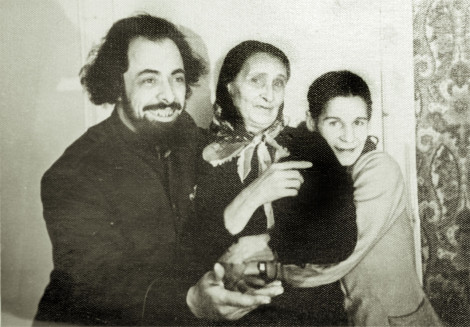

- Бывало, едем на концерт в автобусе, дорога длинная, заскучаем — дядя Вася нас веселит, рассказывает цыганские сказки, которые тут же сам сочиняет, — вспоминает Рада Савельева.

А колесить приходилось много – выступлений цыганского коллектива ждали повсюду. После войны ансамбль переехал в Брянск – тамошний директор филармонии приглашал очень настойчиво. И вплоть до начала 80-х годов, пока существовал коллектив, выступали по всему Советскому Союзу от Брянской филармонии. По приглашению руководителя ансамбля Константина Волшанинова во время гастролей в составе коллектива «Цыганские напевы» выступала настоящая звезда театра «Ромэн» Ляля Черная.

У Нины и Василия были еще сестра Мария и брат Константин. Они тоже работали в ансамбле, но довольно рано ушли со сцены. Мария – после того как вышла замуж, встретив будущего мужа в родном коллективе. Константин стал первым исполнителем «венгерки» в «Цыганских напевах» и передал этот опыт Василию, который тот развил с таким успехом.

Базюк очень нежно относился к своей сестре Нине. Сам изготавливал ей для танца туфли с фибрами. Дело это требовало большого мастерства и знания многих тонкостей. Недокрутишь или перекрутишь шурупы – или танца не получится, или обувь в танце развалится. Сначала для фибр использовали элементы солдатской каски, потом – текстолит; между ними и подошвой вставлялись металлические шарики.

Базюк и внучке Нины, Эсмеральде, дочери Рады, успел поставить танец, который до сих пор пользуется успехом. Но Эсмеральда еще в Брянске окончила музыкальное училище по классу фортепьяно и, обладая красивым голосом, пела современные песни в сопровождении оркестра в ансамбле «Вита Ромэн» и в других коллективах.

Сама Рада в ансамбле играла на скрипке (она окончила музыкальную школу в г. Брянске) и пела, а со временем создала свой коллектив под названием «Вита Ромэн» от филармонии г. Грозного. Со своим коллективом она объездила весь Советский Союз и даже была за рубежом: в Болгарии, Польше, Германии.

Нина умерла в 1976 году. Ее, добрую, спокойную, серьезную, до сих пор с теплотой вспоминают в семье. Василия не стало в 1991-м. Они были неподражаемыми артистами – и потому останутся в памяти всех, кому посчастливилось видеть их на сцене. О них рассказывают детям, внукам и правнукам – это одна из самых ярких страниц семейных преданий.