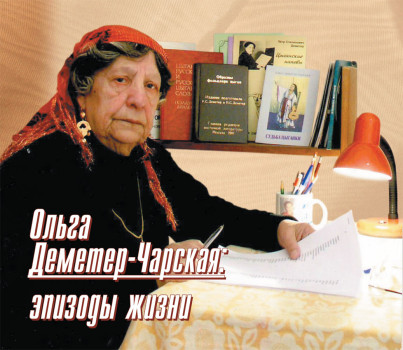

Ольга Деметер-Чарская: Эпизоды жизни — 20.03.2009

«Заслуженная артистка РФ Ольга Степановна Деметер-Чарская хорошо известна в России и за рубежом своими публикациями по вопросам цыганской культуры и истории.

Ее печатные труды — уникальные по авторской интонации книги воспоминаний, в том числе на родном для автора кэлдэрарском диалекте цыганского языка, а также востребованные исполнителями издания нот и текстов песен. В программе участвуют: Николай Сличенко, этнограф Надежда Деметер, филолог Виктор Шаповал, друзья и ученики Ольги Деметер-Чарской». Это аннотация к телевизионной передаче «Эпизоды. (Ольга Деметер-Чарская)», эфир которой на канале «Культура» состоялся 15 марта 2009 года.

Передачу мы смотрим вместе с главной ее героиней. И вместе с кадрами перелистываем страницы жизни Ольги Степановны, запечатленные в ее книге «Судьба цыганки» — первых в мире мемуарах, написанных цыганкой.

«Всю жизнь я танцевала, пела, а с 80 лет начала писать. Первая моя книга, «Судьба цыганки», — о моей семье, о родителях… Табор моего отца пришел из Венгрии в Россию. Отец встретил Пашу, мою маму, посватал и увез кочевать…» (Из фильма)

«По рассказам родителей, мои дедушка и бабушка были венгерскими цыганами. Табор состоял из одних родственников. Кочевали они по всем странам. Дед был мастер лудить посуду, а бабушка гадала. Род их назывался «пэтрэши» по имени дедушки, а по профессии они назывались «кэлдэраря» (лудильщики). По незнанию географии они однажды забрели в какую-то очень жаркую страну. Им сказали, что это Африка. Когда наступила сильная жара, от которой на колесах стала плавиться смола, они повернули обратно.

Было у моих прародителей шесть сыновей: Ешка, Янчи, Зурка, Фрынкуло, Дерди и Ишван. Старшим сыновьям уже пришло время жениться, но сделать это они не могли, потому что за невест надо было платить выкуп золотом. Родители были не в силах помочь.

Однажды дедушка Пэтро прослышал, что в России большой спрос на лужение котлов, да еще якобы за невест не надо платить выкуп. Поэтому он и решил со своей семьей перекочевать в Россию.

На российской границе у цыган спросили фамилию. Дедушка не знал, что это такое, и назвал свой родной город: Демечер. Так наша семья обрела в России фамилию Деметер.

По пути в Россию четыре сына женились на русских цыганках. Осталось женить самого младшего сына, Ишвана, которому было уже за 20 лет.

Однажды Ишван с табором забрел в город Новый Оскол. Шел уже 1903 год. Ишван случайно в трактире встретил цыгана, которого, как он потом узнал, звали Никитой. Восемь лет как он овдовел, жена Пелагея умерла при родах. Оставила шестерых детей. За старшую в доме сейчас дочь Паша, которой скоро 17 лет.

Ишван Никите очень понравился, и он пригласил его к себе в гости. Когда Ишван увидел Пашу, мысленно сравнил ее с образом Богоматери…

На следующий день Ишван явился к Гусакову с отцом – сватать Пашу…» (Из книги «Судьба цыганки»)

Первенца молодые супруги назвали Любой. Вместе с родственниками мужа они кочевали. Паша научила Ишвана читать. В 1914 году семья приехала в Москву, решив прервать кочевье. Сняли квартиру. Здесь у Паши и Ишвана и родилась Ольга. Старшие дети начали учиться музыке у Глаши, жены Григория Гусакова, брата Прасковьи. Жизнь налаживалась. И тут грянула Октябрьская революция…

«Цыгане не понимали, за что русские дерутся, и не знали, куда им деваться. Ишван с родней снова объединились и решили уехать на родину, в Венгрию. Всем табором цыгане пошли к вокзальному начальству, просить вагоны для переезда на родину. Им дали шесть товарных вагонов…

Четыре года табор скитался в товарных вагонах. Когда в России затихла стрельба и вокруг стало спокойно, цыганам предложили покинуть товарные вагоны. Табор безропотно покинул их и опять стал странствовать по России. Так мы и не доехали ни до какой Венгрии. У Ишвана была уже большая семья. Шестеро детей». (Из книги «Судьба цыганки»)

Несчастный случай заставил семью, расставшись с табором, оставить кочевье. Вернулись в Москву. Позже невеселые обстоятельства сложились так, что пришлось переехать в Нижний Новгород, затем были Царицын, Саратов, Астрахань и, наконец, Харьков, где жила старшая сестра Прасковьи Саша.

«Школьного колокольчика я не слышала. Никогда нигде не училась. Никто меня не учил, кроме мамы, которая показала мне азбуку. Но я стремилась к учебе, семь лет было – уже умела писать. Смотрела, как брат Петр занимается музыкой, играет на рояле, и освоила нотную грамоту». (Из фильма)

В Харькове двоюродный брат Андрей научил Ольгу играть на семиструнной гитаре способом флажолет. До этого Оля училась игре на гитаре у мамы.

Здесь, в Харькове, они познакомились с украинскими цыганами из семей Баглаенко и Сличенко.

Отец организовал артель медников-лудильщиков, вызвал в помощь родственников. Работали от зари до зари, заказов хватало. Однажды цыганская почта донесла весть о том, что в Ленинграде цыгане кэлдэраря организовали артель лудильщиков, и семья всем табором решила уехать туда.

Ленинград всем очень понравился. Казалось, жизнь устраивается: Петр поступил в консерваторию, Нина с Ольгой – их разделяет всего год – стали работать в цыганском ансамбле, Роман и Георгий пошли в школу. Отец начал строить дом. И тут пришло несчастье…

«Вдруг, как раз перед Пасхой, когда мама пекла куличи, пришли к нам домой какие-то люди и на черной большой машине увезли мать, отца и брата Петра.

В это же время по непонятным причинам арестовали многих цыган. Их обвиняли в преступлениях политического характера. Через 10 дней те же неизвестные, которые арестовали отца, забрали при обыске все, что мы скопили за всю жизнь.

Петра и маму отпустили, а отца отправили отбывать срок по политической статье – и мы даже не знали куда. Только через много лет, когда реабилитированный отец вернулся домой, он рассказал о пережитом.

Оказалось, ему повезло. Когда он прибыл в лагерь, там спрашивали о специальности. Папа ответил правду: «Я медник». Его не расслышали или не поняли. Решили, что он медик, и направили работать фельдшером в больницу.

После ареста отца наша мама продала времянку и сруб и увезла семью из Ленинграда в Москву. Ей хотелось жить в Москве, поближе к своему брату Григорию. К сожалению, дядю Гришу тоже арестовали». (Из книги «Судьба цыганки»)

Ольга Степановна: «Когда папа вышел из тюрьмы, реабилитированный, он написал: мы едим, пьем, поем, а Бога не забываем. Народ принял папину песню, а не песни о Ленине и Сталине, которые пели со сцен…» (Из фильма)

Ольга решила остаться в Ленинграде. Вышла замуж за Алексея Васильевича Дулькевича, гитариста ансамбля, в котором она работала. Династия Дулькевичей дала много музыкантов, танцоров, певцов.

Готовясь пройти конкурс, чтобы быть зачисленной во вновь создаваемый ансамбль, Ольга Деметер-Чарская создала танец, основанный на движениях кэлдэрарских цыган. Танец «Машенька» вызвал много восторгов. Конкурс был успешно пройден.

Казалось, жизнь вновь улыбается им. 10 июня 1941 года молодые супруги уехали на гастроли на Кавказ. В Тбилиси их застала весть о начале войны. Они вернулись в Ленинград, где уже началась эвакуация…

«В Ленинграде каждые пять-шесть минут была воздушная тревога. Люди прятались куда придется. Во время воздушной тревоги люди в один голос говорили: «Война продлится недолго, наша армия сильная…» Но не тут-то было». (Из книги «Судьба цыганки»)

Эвакуировалась в Среднюю Азию сестра Люба. Потом и сами, Ольга, Алексей и его сын Вася, выехали в Самарканд. В товарном вагоне ехали сто человек. Провожая своих, плакали родители мужа. Их так больше и не увидели…

В Самарканд прибыли совсем без денег. Встретили на базаре цыганку, рассказали, что им негде даже переночевать. Та рассказала, что неподалеку расположился табор.

«Увидев на поляне шатры, мы немного успокоились. Кто бы они ни были, подумали мы, а переночевать пустят.

Подойдя ближе к палаткам, мы тут же увидели…мою сестру Любу. Мгновенно сбежалась вся ее семья… И совершенно неожиданно выбежала из шатра сестра Нина. Оказывается, Нина выехала из Болшева с племянником Славой в Ташкент, к работавшим в театре «Ромэн» его родителям. Оставив мальчика у родителей, Нина встретилась с сестрой, и они вместе уехали в Самарканд». (Из книги «Судьба цыганки»)

Потом был городок Джизак, где Алексей работал электриком в штабе временно разместившейся здесь Тамбовской авиационной школы. Ольга после тяжелой болезни устроилась здесь же делопроизводителем. Выступали перед ранеными, пели:

Две гитары за стеной

Пели, а не ныли.

Молодцы наши ребята,

Немца разбомбили.

«Самое трудное было – заходишь в палату, у одного нет руки, у другого тоже. И они объединяются и аплодируют…» (Из фильма)

Сестра Нина разыскала «Ромэн», ее приняли на работу артисткой. Театр вернулся в Москву. Дождались вызова в столицу и Ольга с Алексеем. Мама Ольги жила в подмосковном Болшево.

«Все военные годы мама оставалась в Болшеве одна. Никто из детей так и не уговорил ее уехать. У нее было много икон, и она со слезами молила Бога, чтобы Сталин победил Гитлера.

К моей маме часто приходили плачущие женщины – несчастные матери и жены ушедших на войну мужчин.

- Тетя Паша! Милая! Раскинь карты, посмотри, жив ли мой муж?

Мама раскидывала карты и, желая успокоить плачущую, как артистка в драме, вскрикивала: «Жив! Жив! Конечно, жив!»

Когда немцы приближались к Москве, женщины пришли к маме с отчаянным воплем:

- Тетя Паша! Раскинь карты. Что будет?

Мама разложила карты и видит, что карты выпали хорошие – одни червы и бубны.

- Ой, бабоньки! Какая хорошая выпала карта. Значит, немца с нашей земли скоро погонят». (Из книги «Судьба цыганки»)

Были спектакли и концерты на сцене «Ромэна», были выступления в американском посольстве. И вот он, долгожданный День Победы!

«Мы выступали на Красной площади целый день. Под вечер пошел мелкий дождик. Народ с площади не уходил. Мы на сцене держали над головами гитаристов зонтики, чтобы не намочило струны. Тропаки и чечетки били прямо по лужам». (Из книги «Судьба цыганки»)

После войны уехали с мужем в Ленинград. Ольгу на работу никуда не брали – диплома об образовании не было. Ее «университетами» были книги классиков, случайные уроки музыки и балета.

Решили организовать с мужем свой цыганский ансамбль и собрать в нем таких же, как они, талантливых цыган без дипломов.

Профессиональных артистов в Ленинграде, в Новой Деревне, почти не осталось – они погибли в боях и во время блокады. Поэтому посоветоваться было практически не с кем. Набирали цыган отовсюду, приучали их к сценическим законам. Это порой было очень нелегко. По счастью, в ансамбль вошли и профессиональные артисты.

Познакомились с семьей русских цыган Ткачевых, Стешей и ее четырьмя дочерьми. Глава семьи, Николай, погиб в блокаду. Три старшие дочери стали работать в ансамбле. На одной из дочерей, Дусе, женился брат Ольги Георгий. Вместе они живут счастливо по сей день.

Был период, когда ансамблю запретили петь романсы и велели пересмотреть репертуар. Пришлось брату Петру, композитору, вместе с Алексеем Дулькевичем и Ольгой Деметер-Чарской создавать соответствующие эпохе произведения…

Шли годы. Подрос сын Алексея Вася, стал работать в ансамбле. Женой его стала другая дочь Ткачевых, Леля. У них родились сыновья Алеша и Дима. К сожалению, брак не сложился. Внуки из-за вечных гастролей родителей и дедушки с бабушкой росли в интернатах. Мальчики оказались способными, окончили музыкальные школы и вузы. Их родители ушли из жизни довольно рано. Воспитанием внуков много занималась Ольга Степановна. И гордится их успехами: участием в фестивалях цыганской культуры, зарубежными гастролями, записями альбомов.

Мужа Ольги, Алексея, не стало в 1971 году. Похоронили его в Парголове под Ленинградом.

«Для меня Дулькевич был всем: мужем, другом, братом, отцом и, наконец, сценическим партнером. Тридцать три года мы не разлучались ни на шаг…» (Из книги «Судьба цыганки»)

Ольга Степановна переехала в Москву, к родственникам. Съехалась с мамой и сестрой Ниной. Сестра много лет проработала в театре «Ромэн». В годы войны выступала на передовых и в госпиталях. Нина – добрый ангел всей семьи, всегда за всеми ухаживала, всем помогала.

В Москве Ольга Степановна осуществила свою давнюю мечту – купила концертный рояль. И вновь попробовала разучить классические произведения. Не имея никакого образования, она играет на уровне выпускников консерватории. Рахманинов, Бетховен, Шопен…

Пошла в Центральный дом работников искусств, стала членом совета ветеранов. Начала заниматься с детьми – воспитанниками организованного племянником Владиславом Деметером ансамбля «Гилори». Поскольку у коллектива были трудности с репертуаром – у цыган вообще нет детских песен, — решила ликвидировать этот пробел и написала несколько песенок на диалекте русских цыган.

Начала учить английский язык. С помощью профессиональных музыкантов обработала, записала и издала партитуру сюиты своего брата Петра Деметера «Цыганские напевы». Сделала авторизованный перевод книги «Судьба цыганки» на кэлдэрарский диалект. Выступила в роли составителя и одного из авторов поэтического сборника «Цыганская лирика».

«Никогда я не думала, что начну писать. И вдруг сочинила песню «Ты – моя звезда»… Написала песню «Дятунчара» («С тех пор»). Она стала настолько популярной, что ее считают народной. Мы с Ниной Степановной исполняем ее до сих пор. Историю цыган перевожу на цыганский язык». (Из фильма)

Народный артист СССР Николай Сличенко: «Это удивительный человек. Ее энергия не покидает ее. Стихи ее, ее музыка, книга, которую она писала — сначала на русском, потом перевела на цыганский… Это — уникальный человек»

Ольга Степановна Деметер-Чарская: «Когда я играю на рояле, мне кажется, что я вновь рождаюсь на свет. В 80 лет начала писать музыку и стихи. И мне есть что сказать еще…»