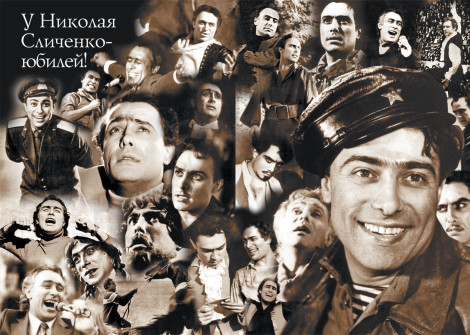

У Николая Сличенко юбилей! Цыган из легенды — 20.03.2009

Я пишу эти строчки в Евпатории и вспоминаю, как много лет назад, в 1961 году, состоялись мои первые в жизни гастроли с театром «Ромэн» на Украине (в Украине?). Весь Киев был увешан афишами, на которых красовался Сличенко, но почему-то, как мне тогда казалось, редакторы перепутали имя и писали: М.Сличенко.

Только чуть позже я узнал, что Николай на Украине звучит — Мыкола. Сегодня, и жизнь нас убедила в этом, Николай Сличенко — и в Африке Николай Сличенко! «Я вас любил» — так будет называться моя книга, и я хочу на этих страницах признаться в любви, сказать слова благодарности артисту, который вывел цыганскую песню на самую главную сцену России.

Только чуть позже я узнал, что Николай на Украине звучит — Мыкола. Сегодня, и жизнь нас убедила в этом, Николай Сличенко — и в Африке Николай Сличенко! «Я вас любил» — так будет называться моя книга, и я хочу на этих страницах признаться в любви, сказать слова благодарности артисту, который вывел цыганскую песню на самую главную сцену России.

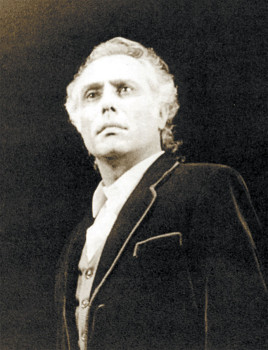

Какое-то время я гостил у своего дяди и крёстного — Петра Степановича Деметера — на Цветном бульваре (рядом с цирком Ю.Никулина). К сыну Петра Степановича, Владиславу, часто приходили друзья. Как правило, они шумно дискутировали об искусстве цыган, пели и плясали. Философствовал в основном Слава, причём блестяще (учился на философском!), а пел лучше всех Николай. Пел необычно, самозабвенно, голос заполнял всё пространство, наполнял всё вокруг серебряным звоном, как будто звенел колокол с колокольни Ивана Великого; казалось, что сам Николай весь звенит — от кончиков роскошных кудрей до самых пят. Лицо его озарялось! Огромные жгучие глаза-»маслины» лукаво искрились. Его красиво сросшиеся брови разлетались как птицы, когда он брал высокую ноту, и при этом из груди его вылетал звук, похожий на стон, напоминающий знаменитое карузовское «рыдание». Глаз от него оторвать было невозможно. Я сидел и слушал… Слушал, не проронив и слова. И эти колдовские чары овладевают моей душой и сегодня, когда поёт наш цыганский соловей — Николай Алексеевич Сличенко.

В театре мы, смею сказать, подружились, и очень скоро. Николай Алексеевич уже был заслуженным, и его приглашали на телевидение петь в разного рода передачах. Тогдашняя техника не всегда позволяла петь вживую (господи, мало что изменилось!), и Николай, записав фонограмму со «стариками», Мелешко и Морозовым (лучшими гитаристами театра), брал с собой на телевидение нас, «тонких и звонких» — Гогу Жемчужного и меня.

Была тогда замечательная традиция — на юбилеи или бенефисы все театры делегировали артистов для поздравления юбиляра. Поздравить великого Рубена Николаевича Симонова доверили Николаю Сличенко, который с большим достоинством и выполнил это, прямо скажем, почётное и весьма ответственное задание. Роскошный банкет приближался к стадии завершения, и гости несколько неуверенными движениями надевали в гардеробе манто и шубы, когда вдруг послышался голос Сличенко: «Рубен Николаевич, как ты скажешь, так и будет! Петь мне ЭТО или не петь?» И Коля запел: «Ты жива ещё, моя старушка? Жив и я…» В гардеробной наступила какая-то оглушающая тишина, ассоциирующаяся с немой сценой в гоголевском «Ревизоре»: наполовину одетые шубы, пальто с повисшими рукавами, обутый не на ту ногу сапог… Никаких аплодисментов не прозвучало. Из Театра Вахтангова выходили все молча. На прощание Рубен Николаевич сказал: «Коленька, если ты ЭТО будешь петь — выиграешь жизнь!» Так родилась, на мой взгляд, лучшая песня XX столетия.

…На сегодня был намечен выездной спектакль, и Николай на место сбора пришёл минут за сорок. Сверкающий на ярком солнце автобус, приветливо распахнув обе двери, ожидал своих сегодняшних необычных пассажиров – артистов театра «Ромэн». Николай поздоровался с водителем и, облюбовав местечко, уселся в мягкое кожаное кресло с краю, а на второе сидение с удобно откидывающейся спинкой он поставил свою сумку, чтобы всем было видно, что здесь занято.

В автобусе негромко звучала музыка, и Коля, улыбаясь, вспоминал, как на просмотре в театре, когда для него решался вопрос: «быть или не быть?», поднялся с места высокий красивый мужчина, косая сажень в плечах, с орлиным носом и жгучим взором, всеобщий любимец и, безусловно, один из самых талантливых артистов в истории театра «Ромэн» — Сергей Фёдорович Шишков, — и закричал: «Наконец пришла моя замена!» Потом Коля поморщился, вспомнив, как несколько дней подряд врывался в кабинет Саратовского (главрежа), говоря: «Хочу играть роль!» Ну что ж, «кто не был молод, тот не был глуп», повторил Коля вычитанную где-то фразу…

Сергей Федорович легко поднялся по ступенькам автобуса и, увидев свободное место, уселся рядом с Николаем, поближе к окошку. Дядя Серёжа умел и любил шутить, и все с удовольствием слушали новые байки про знаменитого шишковского кота Петьку, у которого Сергей Фёдорович учился актёрскому мастерству. Коля слушал рассказчика рассеянно, в голове звенело: как завести разговор, как начать?.. Выждав паузу, он подвинулся поближе и негромко сказал: «Дядя Серёж, как мне хочется сыграть твою роль! Лексу в «Четырёх женихах»! Не поможешь?» — «Надо порепетировать…» — рассудительно сказал Шишков. – «Да я всё знаю!» — не задумываясь, выпалил Николай. Сергей Фёдорович поглядел в окно на пробегавшие мимо нарядные берёзки, потом, резко повернувшись, посмотрел Коле прямо в глаза: «А ты не подведёшь?» — и от этого взгляда у новоиспечённого гения сразу засвербило где-то под ложечкой. — «Не подведу, Мэ тэ мэрав!» — прошептал Николай, не отводя пылающих глаз.

Приехали в театр, и за десять минут до начала спектакля Шишков объявляет, что ему очень плохо (так сыграл, что ему поверили!). Администратор в панике – полон зал народу. Шишков, лёжа на диване, еле-еле, как бы умирая, прошептал: «Сличенко сыграет…», а Коля, ни на минуту не сомневаясь в успехе своей авантюры, уже успел переодеться и загримироваться. Артисты всё поняли, но администратору не «продали». Но самое главное, и этому почему-то никто не придал значения: на голове у «умирающего» Шишкова вместо холодной примочки был… утюг — такой он был юморист. Спектакль прошёл на ура. С тех пор, если кто-то из актёров заболевал, все говорили: «Сличенко сыграет».

Бывает в любом театре самая торжественная, самая волнительная и, я бы сказал, величественная, минута (актёры меня легко поймут) — это минута долгожданного, а иногда многострадального, распределения ролей! Семён Аркадьевич Баркан закончил читку пьесы Старицкого «Цыганка Аза», и в зале воцарилась тишина. Началось распределение, и вдруг у Николая застучало в висках, закружилось в голове и даже потемнело в глазах: «На роль Василя назначен Сличенко Н.А.», — услышал он голос режиссёра. Впервые — заглавная роль, в первом составе! Он, Коля, цыганёнок из далёкого Харькова, будет выпускать спектакль — в это чудо было трудно поверить! Жгучая страсть — сыграть Василя — охватывала с каждым днём всё сильнее и сильнее. Как при скарлатине или ангине, его бросало то в жар, то в холод, не хотелось ни спать, ни есть, хотелось только одного — играть новую роль (поверьте, с артистами это бывает).

Новый спектакль, «Цыганка Аза», поставленный С.А. Барканом по пьесе украинского драматурга Старицкого, буквально ошеломил театральную Москву. Говорили и писали: «Давно Москва не видела таких ярких, эмоциональных, исполненных глубокого драматизма и безудержного, бесшабашного веселья народных сцен». Азу, О.И. Петрову, сравнивали с Сарой Бернар, а М.В. Скворцова в роли старухи Гордыли была настоящим воплощением цыганской мудрости, гордости, справедливости, изящества и подлинной красоты, хоть и убелённой сединами. Главную мужскую роль, кузнеца Василя, играл молодой и, прямо скажем, малоизвестный Н. Сличенко.

Зритель принимал с восторгом каждую сцену, однако явно недоумевал, как это Василь, не замечая страстной и пламенной любви таборной красавицы Азы, переметнулся к деревенской красавице Галине из соседнего села (до сих пор помню слезу, застывшую, но так и не скатившуюся из прекрасных голубых, с поволокой, очей Ларисы Маштаковой, блестяще игравшей роль Галины). Когда надо было играть кульминационную, самую драматичную сцену — на поляне как бы ниоткуда появляется старуха Гордыля и зовёт Василя снова в табор — его ждёт, сгорая от любви, красавица Аза, а Галина вот-вот должна родить! надо решать! — видимо, в голове артиста смешалось всё, и вместо заученного текста он повторял: «Аза любит меня? Табор ждёт… А как же Галинка? Что с ней будет! Табор!.. Мами!.. Аза!» И вдруг, неожиданно для всех, Сличенко опустился на колени и, как схимник, кающийся во всех смертных грехах, на коленях пошёл за Гордылей! Из груди вырывались едва сдерживаемые рыдания. Текста больше не было, и тогда Николай запел: «Ай, да нэнэ, нэ нэ нэ, пасия прэ чар тумано…» («Но где найти слова, чтобы объяснить то, что произошло?»). Голос обрушился на зрительный зал, как Ниагарский водопад, клокоча и бурля, падая вниз и снова поднимаясь на вершину, заполняя собою не только зрительный зал, но, казалось, всю землю!.. Это было не просто пение — его голос выражал страдания, сердечные муки и боль Василя. Страдания и муки, которые пережил сам Николай во имя достижения своей мечты. Он победил! Он сыграл, с моей точки зрения, свою лучшую драматическую роль, а ещё — весь мир в эту минуту узнал, что в мировом созвездии вокалистов появилась новая звезда — Николай Сличенко.

В Одессе нас разместили в знаменитой гостинице «Красная». Наш с Розочкой (Р. Джелакаевой, женой П. Деметра. – Прим. ред.) номер оказался рядом с «люксом», в котором проживала чета Сличенко. Гастроли предвещали быть сказочными: Одесса, а затем Сочи — два месяца яркого солнышка и так давно манящего «самого синего в мире» Чёрного моря. По элегантным, с мягкой мебелью в стиле «ампир» коридорам гостиницы уже носились детки и внучата артистов, резвясь и играя в «казаки-разбойники» (детей на море все взяли с собой!). А мы, предвкушая завтрашнюю репетицию и спектакль, и не где-нибудь, а в знаменитом на весь мир одесском оперном театре, пили в номере у «соседей» душистый китайский чай, заваренный Розой каким-то особым, известным ей одной способом и принесённый в огромном термосе, тоже китайского производства, который Роза возила с собой повсюду (цыган без чая — не цыган!).

Репетиция началась с небольшим опозданием — артисты не смогли пройти через галереи и фойе скорым шагом. Красота и величие старейшего в Европе шедевра театрального зодчества покорила и осталась в памяти навсегда. «Горячую кровь» принимали на «ура» и с аншлагом — ажиотаж в городе! Утром я отправился на знаменитый «Привоз» и накупил разных фруктов, зелени, ягод — целую корзину! Подходя к белоснежной двери с роскошно изогнутыми золотыми ручками, я понял: Роза дома — телевизор работает «на всю ивановскую». Роза, не доделав маникюр, сидела на тумбочке и не сводила с телевизора глаз, которые уже явно были на мокром месте: «Возможно, это — эпидемия холеры… Хлеб перед употреблением — обжигать!.. Воздержаться от употребления овощей, зелени и фруктов!» Плакала моя сумочка, — успел подумать я. Ужас!.. На город надвигалась эпидемия холеры. С экрана телевизора мы узнали, что все москвичи, включая артистов «Москонцерта» и «Мосфильма», в срочном порядке покидают город, причём с обязательной предварительной обсервацией и сдачей всевозможных анализов… Какой-то кошмар. Вечером, прихватив термос, мы пошли в «люкс». Хозяева были не одни: все «старики» сидели кто как устроился — кто в креслах, на диване, а кто и просто на ковре. Тамилла Агамирова («звезда Баку») — в роскошном розовом пеньюаре, на копне иссиня-чёрных волос розовела шёлковая лента, высокая и стройная, как Шехерезада, в общем, не влюбиться в неё было невозможно — вот Коля и влюбился! — как гостеприимная хозяйка, держала в руках огромный поднос, на котором громоздилась гора чашек и стаканов, но до чая дело, по-моему, так и не дошло. Разговаривали привычно громко, как все цыгане, говорили все одновременно. Слышалось: «Хасиям!» — «Явья э бида», — «Со тэ кэрас?» и.т.д. — думаю, переводить не стоит — и так всё понятно. «Коля, ту же романо секретари», — уговаривал И.В.Хрусталёв, главный балетмейстер, а народная артистка О.Е. Янковская упала на колени: «Коленька, родной, дети у нас, внуки! Спаси, увези нас отсюда!» Разошлись за полночь с тяжёлым сердцем… Утром, по дороге на репетицию, нам вдруг преградила путь чёрная видавшая виды «Волга». За рулём Сличенко: «Ты иди на репетицию, — обратился он к Розе. — А ты, — указывая на меня,- садись в машину. Поедем в горком партии!» (Сличенко был тогда парторгом в театре, а я заправлял комсомолом). Нас приняли и очень внимательно выслушали. Решили, не накаляя обстановку, «свернуть» гастроли и отправить нас домой. Ура! Победу праздновали на собрании коллектива, когда вдруг появился секретарь горкома, но не второй, с которым мы беседовали, а первый. «Товарищи, во время войны паника в городе началась после того как закрыли оперный театр, — сказал он. — Поэтому горком настоятельно просит, не поддаваясь панике, в спокойной обстановке продолжать гастроли, начатые с таким успехом!» Наступила угнетающая тишина, которую прервал артист В.Киселёв (он от кого-то слышал, что при холере надо обязательно выпивать по «пятьдесят», и ежедневно!). «А мы что? — прозвенел его чарующий баритон. – Мы — за!» Ну и началось!.. Артисты, которые вчера уговаривали Николая увезти труппу, «закрыть» гастроли, при этом чуть ли не валялись у него в ногах, сегодня отказывались от своих слов, намекая при этом, что инициатива полностью принадлежала Сличенко. Дело принимало опасный оборот (сюжет для советского «ужастика» — потеря партбилета!). Николай даже не оправдывался. Он с удивлением оглядывал зал, не понимая, что происходит. Надо было что-то предпринимать: я вскочил с места и, потрясая комсомольским билетом, стал описывать вчерашнюю сцену у Николая в «люксе». Роза с жаром подтвердила мои слова, Коля и Рада Волшаниновы вступили в разговор, поднялись мои комсомолята (35 человек — почти половина труппы!). Мы выиграли! Мы победили, хотя вспоминать об этом даже сегодня обидно и горько. Только потом, на «обсервации» в каком-то санатории, где нас поселили перед отъездом, радушная Тамилла устраивала маленькие ужины (кормили на 80 коп. в день — «диета»), на которых, конечно же, присутствовали и «старики», Николай Алексеевич поднимал тост за здоровье, называя их друзьями, но при этом обнимал только меня и просил нас с Розой (уже в десятый раз) спеть «Далю-даля», недавно записанную на пластинку фирмой «Мелодия».

Гастроли ленинградского «Мюзик-холла» в Париж стали, бесспорно, знаковым событием не только для всей нашей культуры, но и для её небольшой составной — культуры российских цыган. В компании совсем юных Эдиты Пьехи, Шуры Стрельченко, Махмуда Эсамбаева Николай Сличенко чувствовал себя в кругу друзей. Его голос и манера исполнения поразили и покорили парижан. «Цыган из легенды» — восторженно писали парижские газеты, а мы в Москве, получая очередную порцию адреналина, говорили: «Какие же мы всё- таки молодцы!» Встречали мы его как Чапаева! Коля шутил после гастролей: «А что Париж? Выйду в «Елисеевский» — все кругом шепчут: Сличенко, Сличенко! — а там обошёл все Елисейские Поля — никто и бровью не повёл!»

Повторяю слова Гамзатова: «Дальше было всякого немало…» Николаю Алексеевичу присвоили звание народного артиста СССР. Он стал главным режиссёром и художественным руководителем нашего театра (правда, мы с Розой уже работали на эстраде), получал Государственные премии, «парадный костюм» ему носить, видимо, несколько тяжеловато, так как он весь сияет орденами и медалями: слава Богу, правительство любит и по достоинству ценит нашу легенду, а мы, цыгане, воспринимаем его награды как свои личные. Сегодня уже трудно сосчитать, сколько замечательных ролей сыграно в театре и кино, можно лишь перечислить некоторые: это роли в «Ром-баро», «Сыне мадонны», в спектаклях «Ты – герой, я — герой», «Родился я в таборе» и, конечно, незабываемый Федя Протасов (а в то время сразу несколько театров одновременно ставили «Живой труп», и в прессе тогда шутили, что в «Ромэне» — самый живой!..). А женихи!.. Сколько их было сыграно на сцене! Но главная свадьба у Николая Алексеевича впереди. Но какая? Золотая! Да, в этом году наши дорогие Николай и Тамилла, а вместе с ними и мы – все цыгане России — будем гулять на золотой свадьбе, и я с удовольствием присоединяю свой голос к той «Величальной», которая будет звучать в эти дни по всей нашей стране!

Совершив небольшой экскурс в историю, легко вспомним имена, блиставшие в «цыганском» пении: Плевицкая, Варя Панина, Красавина, Церетели, Изабелла Юрьева, Марина Черкасова, Ляля Чёрная. Можно заметить, что я не назвал ни одного мужского имени. Нет, конечно, сладко пел Морфесси, а затем великие Вертинский и Козин, возьму на себя смелость поставить на эту ступень М.М. Шишкова с его необычной трактовкой и неподражаемым исполнением романса, но подлинно цыганское («Нане манде родо», «Бида», «Часо пало часо») спел именно Сличенко, спел так, что всё цыганское «народонаселение» стало петь как Сличенко. Шаляпин — гений, потому что «басы» во всём мире стараются петь как Шаляпин, Карузо — гений, потому что все Канио «рыдают» как Карузо, Майкл Джексон — гений, потому что молодёжь во всём мире научилась «лунной походке». Цыгане всего мира пытаются повторить на самом деле неповторимую сличенковскую интонацию. Предметом подражания стала даже его необычная походка. Мы теперь знаем, как надо петь по-цыгански! С именем Николая Сличенко, на мой взгляд, появился эталон цыганского пения. Боже меня упаси делать какие-либо сравнения, решайте сами. Мы давно не работаем вместе, и поэтому я имею полное право процитировать поэта: «Большое видится на расстояньи» – и присоединиться к этим словам. У меня перед глазами замечательный кадр из телефильма «Мой остров синий», где Николай Алексеевич стоит на утёсе, его руки-крылья широко раскинуты, обнимая весь мир, а рукава шёлковой блузы, как парус, раздувает ветер. По-моему, это замечательный «лейбл» для театра «Ромэн».

Закончить свой опус мне хочется четверостишьем, которое я приготовил к очередному юбилею Николая:

Только раз бывает в жизни встреча.

Каждому по жизни свой удел!

В этот радостный, погожий зимний вечер

Хочется, чтобы Сличенко пел и пел…

Ты — соловей наш, ты цыганский мэтр!

Спешу с поклоном. Твой Деметр.