Пётр Деметр. Искусству отданная жизнь — 15.10.2008

Жили мы в подмосковном Болшево в замечательном посёлке «Старые Горки». Бабушка моя, когда хотела написать кому-нибудь несколько строчек, писала адрес на конверте: «Старые корки», я из вредности приписывал: «Сухари». Мы — это бабушка Рая, младшие брат и сестра (Славка и Раечка) и я.

Мама наша была артисткой цыганского ансамбля и приезжала с гастролей очень редко. Мы скучали, но бабуля заменяла нам маму как только могла. Жили мы в старом деревянном доме (он стоит до сих пор), и бабушка ходила по воду, топила всё время дымящую печку, варила нам очень вкусный кулеш, а по вечерам своим необыкновенным «контральто» пела цыганские песни. У нашей бабушки удивительная судьба, которая, безусловно, достойна моего отдельного «шедевра», но сейчас я просто скажу, что мы все до сих пор (царство ей небесное) нежно любим нашу бабулю и поём её замечательные песни.

Если и говорят «счастливое детство» — то это Болшево. Учился я в школе не задумываясь, легко, домашние уроки успевал делать в школе, поэтому недостатка в свободном времени не было никогда. На огромном чердаке нашего дома, где мы частенько играли в прятки, однажды я обнаружил старую гитару (где она сейчас?). Совместными усилиями с ребятами нам удалось привести её в рабочее состояние. Дружно решили, что цына канавегана без гитары не бывает, и она стала моим талисманом. Бабушка научила меня извлекать три аккорда, и я стал незаменимым человеком в «Старых Горках». Вдруг выяснилось, что любимое наше занятие — петь песни. Наша улица (Садовая), на которой днём до изнеможения мы играли в футбол, вечером носились как угорелые, ловя майских жуков, отличалась ещё и тем, что по краям её была вырыта водосточная канава, очень красиво зарастающая травой вперемешку с золотыми одуванчиками. Это была наша любимая (моя первая) сценическая площадка. Мы удобно рассаживались на мягком зелёном ковре и пели песни про «юнгу Била и маленькую Мэри», про то, что «гармонь поёт оттого, что кто-то любит гитариста», но самая любимая наша песня была про пчёлку и гусеницу, у которых никак не складывались отношения. Мы пели каждый вечер, это стало любимым занятием, и если я по какой-то причине вдруг задерживался, то обязательно кто-нибудь из ребят стучал в окно: » Мы ждём тебя на канаве!»

«Канава» стала для меня началом моей певческой карьеры!

Наша улица упиралась в высоченный забор, протянувшийся на сотни метров. За этим забором начинался подлинный рай — «Культ-База». Красивый сосновый бор скрывал в своей сени дом отдыха с нарядными корпусами, волейбольной площадкой, теннисным кортом, кинозалом и манящей танцевальной верандой. Нам, пацанам, вход в этот «рай» был, конечно, заказан, но мы правдами и неправдами, через дырку, проделанную в заборе, проникали в этот «оазис», стремясь незаметно рассредоточиться на территории. Мне надо было обязательно на танц-веранду. И вот однажды, когда массовик Юрий Максимович Грачевский (я навсегда запомнил этого элегантного, красивого и очень артистичного человека, да и вы сразу сможете представить себе его, ведь это был папа всем известного сегодня директора детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского) искал исполнителя «Цыганочки», я выскочил со своей гитарой и пустился лихо отплясывать. Получил первый приз (маленькую расчёску, которая впоследствии тоже стала музыкальным инструментом). Юрий Максимович попросил меня прийти и на следующий день и разрешил спеть под гитару «Ехал цыган на коне верхом»- единственную цыганскую песню, которую я знал от начала до конца. Это был мой первый выход на «большую сцену», первый опыт общения со зрителем. Сегодня я поднимаю бокал в память о моём первом учителе, о моём «крёстном отце» в искусстве — Юрии Максимовиче Грачевском! Светлая ему память!

Развлечений у нас была масса. Например, мы с удовольствием устраивали «стукалочки». Для этого ещё днём, незаметно, к какому-нибудь окошку (лучше к учительскому) булавкой прикреплялась леска, на ней крепился грузик, и длинный конец лески протягивался до самой канавы. Вечером мы прятались в эту канаву и, дёргая за верёвочку, заставляли жильцов квартиры подскакивать к окну, отворять форточки, пытаясь разобраться, что происходит. Всегда поднималась суматоха, а мы получали море удовольствия.

Лазали мы по чужим садам за тюльпанами и нарциссами, и это было таинственно и романтично. Частенько собираясь на канаве, мы играли в карточную игру, где главной персоной была трефовая дама, а «поймать» её должна трефовая шестёрка («шаха»), и называлась почему-то эта увлекательная игра «козёл». Но самое большое развлечение — игра в «расшибалку». Игра азартная, на деньги. Были среди нас чемпионы, мастера, просто любители-дилетанты, но у всех были одинаково грязные коленки и чернозём под ногтями. Вот за этим-то занятием меня и застукал мой дядя Слава (Владислав Петрович Деметр, светлая ему память), тогда сам ещё очень молодой человек. Слава всегда был моим кумиром! Высокий, необыкновенно красивый, стройный! Когда он улыбался, обнажался ряд белоснежного жемчуга, а над верхней губой чернели всегда аккуратно подстриженные усики. Всем своим видом и одеждой он представлялся мне каким-то индийским «раджой», тем более что тогда был сказочно популярен Радж Капур. Слава поздоровался со мной, ласково приподняв «за ушко», и отвёл к бабушке. Они о чём-то поговорили, и дядя Слава увёл меня с собой. Это было интересно: мы ехали на электричке, приехали, как оказалось, на станцию «Лосиноостровская» и попали в детскую музыкальную школу. Когда педагог-скрипач стал осматривать мои пальцы, даже мне стало стыдно за чернозём под ногтями, который я так и не удосужился вычистить. Мы попели, постучали грязными ногтями по столу, поговорили — и я стал учеником музыкальной школы! Честно говоря, я мечтал, как дядя Слава, научиться играть на рояле, но пианино у нас в доме не было, а на скрипке заниматься, признаться, мне было просто лень. Самым ярким воспоминанием моей очень недолгой учёбы в музыкальной школе был Борька Милимеров — другой мальчик-цыганёнок. Он был большой толстячок, видимо и оттого ещё, что его бабушка, провожая внука в школу, всегда успевала в уже закрывающуюся дверь электрички просунуть пакетик с вкусными домашними пончиками. Борька жевал пончики всю дорогу, поэтому неудивительно, что кличка «Пончик» закрепилась за ним с детства. Скорее всего, наш учитель был хорошим педагогом, так как вырастил, в отличие от меня, уникального музыканта, цыганского скрипача — Бориса Милимерова. Боря, царство ему небесное, не только великолепно играл на скрипке, но и очень приятно пел и, при своём «тяжёлом весе», очень легко и красиво танцевал. Позже он стал артистом Ленинградского мюзик-холла и своим творчеством украшал программы этого знаменитого в то время коллектива. Я горжусь тем, что в моём детстве был такой замечательный Борька-Пончик, до сих пор дружу с его детьми, которые во всём похожи на своего отца и достойны его памяти.

Другой мой дядя, Жора (Георгий Георгиевич Михайлов), жил и учился в Киеве и очень редко приезжал к нам в Болшево. Но каждый его приезд становился для меня праздником. В один из своих приездов он повёл меня в Большой театр слушать «Севильского цирюльника». Видимо, он где-то сомневался, дорос ли я до серьёзной музыки, но я клянусь, что эта опера стала одним из любимых моих произведений. Я с тех пор помню и знаю наизусть арию Розины, графа Альмавивы и, конечно, знаменитые куплеты дона Базилио. Другой приезд дяди Жоры был отмечен походом в Третьяковскую галерею, где я запомнил на всю оставшуюся жизнь Куинджи с его гениальной «Лунной ночью», Крамского, а в первую очередь — «Явление Христа народу».

Вот приблизительно так проходило моё «самообразование», но, признаться, заниматься этим всерьёз помешало одно обстоятельство — любовь. Ах, любовь, любовь! Влюблён я был постоянно, страстно и одновременно! Во всех девчонок в классе, в восемнадцатилетнюю учительницу младших классов Наталию Петровну и в дачницу Люську, на которой вскоре женился (в 16 лет), она тут же родила мне дочку Светланку, и я стал жить в Москве на Зоологической улице.

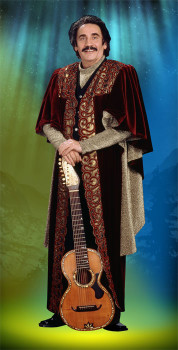

В студию при театре «Ромэн» я поступил нечаянно. В один из вечеров Слава повёл меня на премьеру, и там я узнал, что завтра состоятся приёмные экзамены в студию театра. Готовились к экзамену долго — всю ночь! Утром в костюме-тройке небесного цвета (мамочка подарила), с галстуком-бабочкой, худой и звонкий, я предстал пред очи почтеннейшей комиссии, состоявшей из корифеев цыганского театра. Я и мои будущие товарищи по театру: Дуфуня Вишневский с глазами-маслинами и кудрями чёрными до плеч, красавец Гога Жемчужный с обручальным кольцом на мизинце, «чтобы девчонки не доставали», Лёша Хмелёв — сын Ляли Чёрной и Н.П. Хмелёва, красавицы Люба Янковская, Наташа Бизева и эдакий бесёнок — Жемчужная Земфирка. Экзамен проходил азартно и весело — вопрос: какое образование? — ответ: 4, ну 5 классов. Я встал и гордо отчеканил: «Полное среднее». Все мы пели и плясали. Я, нагло взирая на Сличенко, спел «Милая». Потом все читали. У одного «горун бежал быстрее лани», другой: «Он бросился ко мне на грудь, но я успел ему воткнуть…», затем остановился и попросил: «Можно я сначала?» Когда подошла моя очередь, я встал и отрапортовал: «Монолог Чацкого». В комиссии зашептались, а я на словах «А вы, сударь отец» так размахивал руками, что едва не попал по носу Николаю Алексеевичу Сличенко, адресуя это именно ему, так как он был единственное лицо, которое я знал «в лицо».

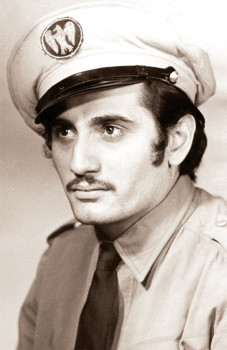

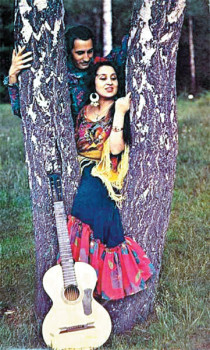

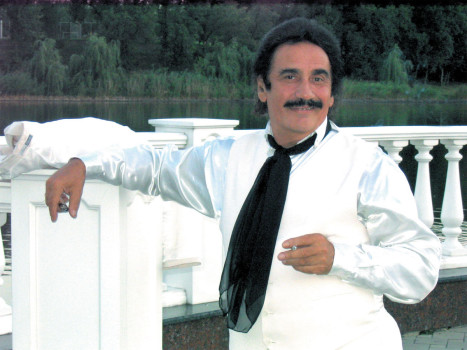

Моя учёба в студии началась с того, что я страстно влюбился в Розу Джелакаеву, молодую актрису, которая уже блистала в «Девчонке из табора». Все годы учёбы, да и вся оставшаяся жизнь прошли под знаком этой любви. Учился я средне, звёзд с неба не хватал. В студенческие годы блистали Гога (Георгий Николаевич) Жемчужный, Лёша Хмелёв (ныне покойный), Земфира Жемчужная, но по окончании студии мне как-то больше повезло. Очень скоро я стал играть заглавные роли. Моя карьера, казалось, была предрешена, когда вдруг разразилась гроза — армия. О моей службе в рядах доблестной Советской армии можно написать отдельный трёхтомный «шедевр», ведь это три года моей жизни, но не будем о грустном, хотя это было, скорее, смешно. В первый же день после «дембеля» я играл спектакль в театре, и понеслось… С «голодухи» я играл всё подряд, знал наизусть все роли во всех спектаклях, играл все «замены», и очень скоро (так случилось) стал одним из ведущих артистов театра «Ромэн». Сразу после армии я женился на Розочке, и появился на свет дуэт «Роза Джелакаева и Пётр Деметр». Мы стали популярными артистами и вскоре ушли из театра на эстраду. Я сегодня легко говорю об этом, хотя на самом деле были муки творчества, бессонные ночи, были сердечные приступы и головная боль…

Но на эстраде всё складывалось как нельзя лучше! Мы с Розой показали нашим зрителям, как поют цыгане в разных странах, в программе «Песни цыган стран мира», записали четыре диска-гиганта на фирме «Мелодия», много работали на радио и телевидении, объездили с гастролями 18 стран мира, а уж по нашей стране этих гастролей теперь уже и не сосчитать. Наши песни «Далю-даля», «Бедная», «Ту сан рай» поют сегодня цыгане, да и не только цыгане, во всём мире. Они стали, как теперь говорят, хитами. Мы набрались опыта, наш талант расцвёл. Казалось, мы сможем добиться ещё чего-то большого и настоящего… Но сбыться этому было не суждено — моя Розочка умерла. Умерла 42-х лет от роду. Сегодня, когда порою прихватывает уныние от невостребованности, я вдруг сам себя начинаю успокаивать тем, что нужно только оглянуться — и… Вся моя жизнь на сцене (более 45 лет) была сплошным праздником, фейерверком, «карнавалом страстей». Мы с Розой имели честь служить в единственном в мире цыганском театре «Ромэн», нам доводилось выступать на самых главных концертных площадках страны, нас ценили руководители государства, а самое дорогое — дуэт «Роза Джелакаева и Пётр Деметр» был горячо любим в народе, и мы всегда этим жили.